-

フィラリアのお話 ~にゃんこも他人事じゃないかも!?~

18.04.27(金)

本文は↓をクリック。

はぁ…こんにちは。副院長の佐野ですよ~。

やっちまいましたよみなさん…。更新し忘れによる失効と取り直しを経て、ようやくゴールドになったというのにっ…!!

えぇぶつけましたよ。交差点で出合い頭にね…。

あ、車同士でちょっとキズがついたくらいなんで、お互いケガはないんですがね。そこは心配ないですよ。

おおかたこっちの不注意かなという自覚もあるので、まぁへこみますねぇ…。車より心がへこみますねぇ…。

さて。そんなことは置いておいて、今回はフィラリアのお話です。が!!

「猫の」フィラリアについて書こうと思います。

犬の飼い主さんにはおなじみですね。季節ネタとしてはアリですが、すでに多くの方が予防にいらしてますし、最近はペットショップとかでもアナウンスしてくれているようなので、今回はマイナーな、猫さん向けでいきましょう。

始めに、「フィラリア症」というものをすでに知っている方が思うであろう疑問からお答えしておきましょう。

「え!?猫ってフィラリアかかるの!?」これですね。

結論から言えば、「かかります」!

犬と猫を一緒に飼っている方ならそうだと思いますが、犬は予防するのに猫はしない、獣医さんにも言われないし、「犬の病気なんだ」と思われているのではないでしょうか?

これはある意味で正しいです。

我々が通常フィラリアと呼んでいるのは、正式には「犬糸状虫(イヌシジョウチュウ)」という寄生虫で、確かにれっきとした犬の寄生虫なのです。

では、猫にかかるとはどういうことなのか。

フィラリアをご存じない方も多いと思いますので、フィラリアの基本的なお話から始めましょう。

フィラリアは、蚊に刺されることで感染する寄生虫の一種です。そうめんのような細長い体で、成虫は心臓や肺動脈(心臓から肺へつながる血管)に寄生します。それにより血液の循環が悪くなり、心臓や肺に負荷がかかり、咳が出たり、体力が落ちたり、お腹に水がたまったり、最悪血管が詰まって死んでしまうこともあります。

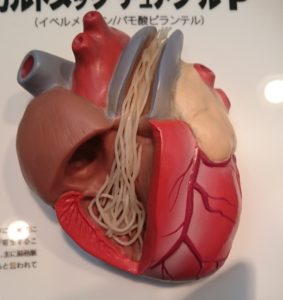

フィラリアの模型。心臓から肺動脈にかけて、こんな風に寄生します。

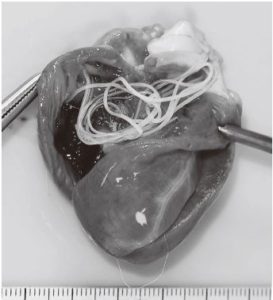

そうめんじゃないですよ!フィラリアです。こんなもんが入ってればそりゃ血管も詰まるってもんです。

彼らは、犬(やタヌキやキツネなど)および蚊の体内で生涯を送ります。

①犬の心臓に寄生している親虫が幼虫を生む。

②蚊が幼虫を吸いあげ、蚊の体内である程度まで成長する。

③また吸血する時に犬の体に感染し、成虫まで育つ。

④新たな幼虫を生む。

一度は蚊の体内に入らないと成虫まで育たないので、犬の体内で生まれた幼虫がそのまま成虫になってしまうことはありません。めんどくさい生き方ですねぇ。笑

ですが、人間からするとめんどくさそうなこの生き様こそ、彼らの望むスタンダードな人生設計なのです。

必ず蚊から感染します。一度は外の世界に出ないと一人前になれないのがフィラリアの社会なのです。

さて、そんなわけで「本来は犬の」寄生虫であるわけですが、蚊は血を吸う相手を選びませんので、猫にも入ってしまうことはあるのですね。

では運悪く、猫に寄生してしまった虫はどうなるのでしょうか?

実は、蚊から侵入したフィラリア幼虫は、猫の体内ではそのほとんどが成虫になれません。犬の寄生虫ですからね。

2度ほど脱皮して、成虫の一歩手前、「第五期幼虫」というところまでは成長しますが、その後短期間のうちに死んでしまいます。

「じゃあ大丈夫じゃん!」

と思うんですが、やっかいなことに、この幼虫たちの死骸が肺で炎症を起こすんですね。

結果、咳や呼吸促拍などの症状が出ます。またそれ以外に、消化器系の症状が出ることも多いようです。吐き気や下痢などですね。

だいたいこういった症状は感染から3~4カ月で出てきます。

中には無症状で経過する子もいるようですが、症例の3割くらいと言われています。

さらにフィラリアの中には、ごくまれに猫の体内でも成虫まで成長する猛者がいます。

犬では1匹寄生していてもたいして症状は出ませんが、猫は心臓が小さいので、少ない寄生数でも重症化する場合があります。

これは感染後およそ半年~2年ほどの期間のお話です。

獣医師会の会誌で報告された猫のフィラリアの写真。これが生後8か月の子猫だというんだから驚きです。しかも室内飼い! さすがにまれなケースだとは思いますが

さらにさらに、その成虫たちが感染後3年前後で死んでいきます。

するとまたその死骸が、肺炎や肺血管塞栓の原因になるのです…。頼むから静かに死んでいってほしいもんですが…。

そして、今度ばかりは成虫なので、障害の程度も重くなります。突然死する子もいるくらいです。

さぁそれらを乗り越えればようやくフィラリアの脅威からオサラバ…かと思いきや、実はここまでの戦いで、猫の肺組織はボロボロにされてしまっています。これは残念ながら治癒しません。

最終的に、フィラリアはいなくなっても、慢性的な呼吸器障害が残ることになってしまうというわけです。

3段構えで猫を苦しめておいて、死んでからも障害を残すとか…なんの呪いだよ…。

さて、そんなわけで非常にいやらしい猫のフィラリア症なのですが、いやらしいのはその生き様だけではないのです。

…なかなか診断できないんですよコイツら。

フィラリアの検査方法には大きく2つ、「抗原検査」と「抗体検査」があります。

「抗原検査」とは、抗原(病原体)の痕跡を検出する検査法のことで、血液中のフィラリアの分泌物などを見つけて感染を証明する方法です。

犬ではおなじみの検査なのですが、猫では検査の感度が低く、また「オスの虫は見つけられない」「幼虫は見つけられない」という弱点があり、非常にザルな検査と言えます。

一方「抗体検査」は、病原体に対する抗体(体が病原体をやっつけるために作る武器)を検出する検査法のことで、オスもメスも幼虫も関係なく反応しますが、「今いるのか」「昔いたのか」がわからないのです。しかも虫が死んでしまうと抗体も減ってくるので、反応率もけして高くありません。

他にも、レントゲンやエコーなど画像の検査で疑うこともありますが、確定させるのは非常に難しいと言えます。

ホントいやらしい。

そんなわけで診断も難しい猫のフィラリアなのですが、運よく抗原検査などに引っかかって診断がついたとしても、また厄介なのが治療の難しさです。

「死ぬと症状が出る」という性質上、むやみに虫下しなどでやっつけることはできません。

犬なら、血管から器具を差し込んでフィラリアをつまみ出してくる「釣り出し術」という手術ができますが、猫は血管が細くてこれが難しいです。(しかもこの器具が10年以上前に製造中止になっていてなかなか手に入らない…)

釣り出しに使う器具。当院の物も、かなりくたびれてきてます。再販しないかなぁ…。

手元の操作で先端を曲げたり、つまんだりできます。これを首の血管から心臓に向かって入れて、フィラリアを捕まえて引っ張り出すのです。

となると心臓を切り開いて取り除くしかありませんが、そんなことは大学病院クラスじゃないとできませんし。

そもそもこれらは成虫の話で、幼虫に対しては何も手がありませんし。

できないことだらけで書いてて腹立ってきますね。ちくしょーめ。笑

まぁ、呼吸器症状だけなら喘息と同じような治療で良くなることも多いんですけどね。原因治療ではないので再発も多いのがネックですが。現実的にはそれで維持していくしかないんです。

そういうわけで、このところ動物病院とかお薬メーカーとかが猫のフィラリア予防を宣伝しているのは、あながち金目当てってわけでもなく、予防しとく以外に良い手札がないんですね…残念ながら…。

予防は今のところ、ノミダニ予防も兼ねた、首の後ろにつける薬で行うのが主流です。すでにノミダニ予防をしている猫ちゃんは薬の種類を変えるだけですね。毎月必要なのでちょっと手間ですが、やるのは簡単です。

では最後に、そんな厄介な猫のフィラリアですが、実際の感染率はどんなものなんでしょうか?

少し古いデータですが、1997年に、埼玉県の猫のフィラリア感染率が0.8%であったとする報告があります。これは「成虫感染」の確率ですね。

2010年には、東京、千葉、新潟で10%というショッキングな数字も出ましたが、こちらは実は「抗体保有率」なのでちょっと意味が違います。幼虫の感染も含まれることになりますね。

たまに見かけるポスター。10匹に1匹の所だけ強調して、誇張してる感じが私はあんまり好きじゃない(のでうちには貼ってないw)。

この辺のデータからざっくり推測すると、幼虫の感染率は10%前後で、その中で10頭に1頭くらいが成虫感染にまで進行し、突然死のリスクや慢性呼吸障害に悩まされるということでしょうか。

現在当院のデータベースに登録されている猫ちゃんは2200頭ちょっとおります。そのうち220頭は幼虫に感染した経験があり、22頭は成虫感染まで至ったかもしれないということ…

…え、多っ…。

今初めて真面目に計算して、ちょっとびっくりしてます。

これまで私は、猫のフィラリア予防はあまり積極的におすすめしていませんでした。

これは、犬に比べやはり感染率が低いことと、猫の体内ではフィラリアはまず繁殖できないため「感染源」にはならないことが主な理由でした。

また、まだまだ研究段階の部分が大きく、安定した予防のプロセスが確立しきっていないということもあります。

ですが、これはちょっと考えを改めるべきかもしれませんね…。

上で述べた確率を、多いと思うか少ないと思うかは人それぞれだと思います。

「まさかウチの猫に限って『そのうちの22頭』なんかには入らないだろう」、と思われるのも自然な反応でしょう。

ですが、少しでも心配な方はやっておいた方が良いでしょうね。予防しとけば良かった…なんて後悔するのが一番つらいですからね。

予防薬や検査についてもっと詳しく聞きたいという方はいつでも気軽に相談してくださいね。

そんなわけで、ずいぶん長文になってしまいましたが今回のお話はおしまいです。

宣伝とかお知らせ用に、と思って始めたブログですが、自分の新たな気づきの種になるとはなぁ。

「他人に教える」ことこそ勉強のコツだと誰かが言ってましたし、次回以降も皆さんには私の勉強に付き合っていただきましょうかね。笑